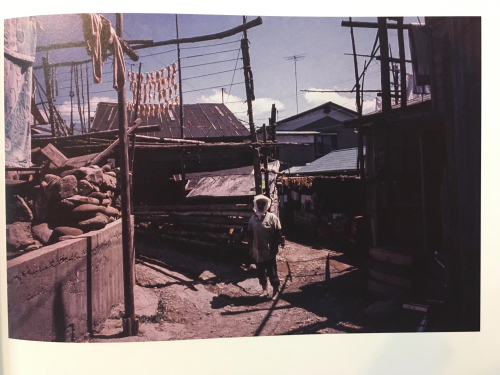

■ 読書感想42 北井一夫「COLOR いつか見た風景」

濃縮された純度。

遠い昔の風景が長い歳月を経て退色し風化しながら、北井さんの青い呼吸だけが今も噎せ返るように立ち込めている。

青い呼吸の純度は生臭く、

時代の空気は僕をこの写真の時へと連れて行く。

長い時の隔たりが青過ぎる呼吸を連れて来て、風化した世界が現実なのではないか、と錯覚する。

現在が消えて、70年代が現在で、

だから僕の呼吸の青い部分が現在の僕で、

記憶の中の幼い僕が躍動を始める。

風景が質感を持ち、

匂いは蘇り、

日差しが皮膚を射る。

ふと、あることが脳裏を過った。

毎年お盆が来ると、

僕の生活している妻の実家のそこかしこで甘いお香のような匂いがする。

その匂いには重量がない。

匂いの元もない。

多分この世の匂いではない。

でも確かに匂う。

妻にその話をしたことがある。

妻は言う。

おっちゃんが来てるんだよ

おっちゃんとは妻の、既に他界しているお父さんのことで、

僕は一度も会ったことがない。

その甘いお香の匂いはお父さんが生前につけていた整髪料の匂いで、

彼女にも時々匂うらしい。

お父さんが来ている、多分違う世界から。

匂うけれど匂い自体はなく、

触感はあるけれど手触りはない、

確実にいるけれど実際にはいない。

僕は何を見ているのだろう?

僕は何を触り、何を感じているのか?

写真から、お香のような甘い匂いから。

そう、きっと魂だろう。

北井さんの、お父さんの、

そして僕の中にある僕自身の、魂を見ているのだろう。

北井一夫「COLOR いつか見た風景」 / 2021年8月20日発行 / PCT